Ursprung im Mittelalter

Fronleichnam, offiziell „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“, geht auf das 13. Jahrhundert zurück. Die Initiative kam von der Augustinernonne Juliana von Lüttich, die eine Vision hatte: Sie sah die Kirche wie einen Mond mit einem dunklen Fleck – ein Zeichen, dass ein Fest zu Ehren der Eucharistie fehlte. 1246 wurde das Fest erstmals im Bistum Lüttich gefeiert, 1264 von Papst Urban IV. für die gesamte katholische Kirche eingeführt. Es wurde als sichtbares Zeichen des Glaubens an die reale Gegenwart Jesu Christi im konsekrierten Brot etabliert – im Gegensatz zu rein symbolischen Deutungen.

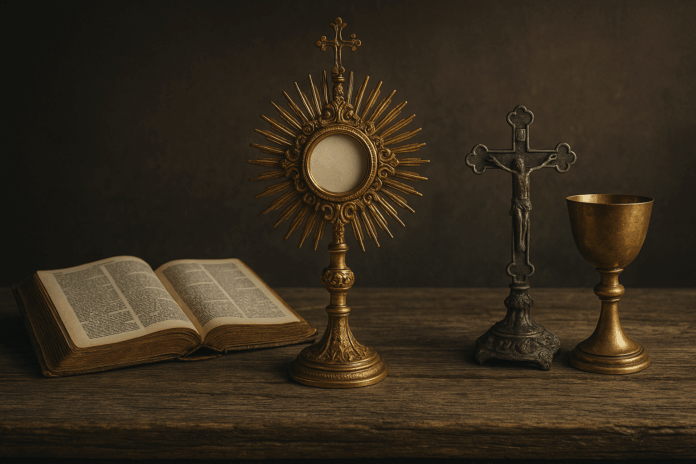

Prozession als öffentliches Bekenntnis

Die Fronleichnamsprozession entwickelte sich rasch zum zentralen Element. Die Monstranz mit der Hostie wird unter einem Baldachin durch Straßen und Felder getragen, begleitet von Priestern, Ministranten, Musik- und Schützenvereinen. Es geht um die öffentliche Darstellung des Glaubens – in einer Zeit, als Kirche und Gesellschaft untrennbar miteinander verwoben waren.

Blumenteppiche als Zeichen der Verehrung

In vielen Gemeinden werden auf dem Prozessionsweg kunstvolle Blumenteppiche gelegt – oft aus Blüten, Blättern und Sägespänen gestaltet. Sie zeigen christliche Symbole oder lokale Motive. Über diese Teppiche darf während der Prozession ausschließlich der Priester mit der Monstranz gehen. Es ist ein Zeichen der besonderen Ehrfurcht vor dem Allerheiligsten. Die Gestaltung der Blumenteppiche ist meist Aufgabe von Ehrenamtlichen, oft über Generationen weitergegeben und Teil des dörflichen Selbstverständnisses.

Brüche und Bedeutungsverlust

In reformatorischen Regionen wurde Fronleichnam schnell abgeschafft – Martin Luther sprach spöttisch von einem „Brotumtragung“. Auch im 20. Jahrhundert verlor das Fest in vielen katholischen Regionen an Bedeutung. Die Teilnahme an Prozessionen nahm ab, vielerorts wurde die ursprüngliche Route durch das Dorf oder über Felder gekürzt oder ganz gestrichen. In säkularisierten Großstädten spielt Fronleichnam kaum noch eine Rolle.

Bedeutung heute

Trotz sinkender Teilnehmerzahlen hat das Fest für praktizierende Katholiken noch Gewicht. Es ist einer der wenigen Tage im Jahr, an denen Glauben bewusst sichtbar gemacht wird. In ländlichen Gebieten wird Fronleichnam als kirchlich-kulturelles Ereignis gepflegt – mit Blumenteppichen, geschmückten Altären und Musik. Dort erfüllt es auch eine soziale Funktion: Es bringt Menschen zusammen, unabhängig davon, wie gläubig sie tatsächlich sind.

Fronleichnam ist ein Relikt aus einer anderen Zeit, das in manchen Regionen noch lebendig ist. Es steht sinnbildlich für das Spannungsfeld zwischen kirchlicher Tradition und moderner Gesellschaft. Wer teilnimmt, tut es heute meist nicht aus dogmatischer Überzeugung, sondern als Ausdruck von Zugehörigkeit, Identität und Gemeinschaft. Die Blumenteppiche bleiben dabei ein sichtbares Zeichen von Verehrung und Traditionsbewusstsein – und ein stiller Hinweis auf den Stellenwert, den das Heilige für manche noch hat.